10月の五泉。

空はどこまでも青く、風は少し冷たくて心地いい。

そんな中、今年も「えごまの収穫」の季節がやってきました。

…と、ここまでは毎年の恒例行事。

ところが、今年はちょっと違いました。

5月にまいたえごまの種、

残念ながら、ほとんど発芽せず全滅です。😅

原因は“異常気象”——春先の寒暖差と、雨不足と、

そのあと一気に来た猛暑のトリプルパンチ。

自然相手の仕事って、本当に予想がつかない。

「え、まさかここまでか!?」って、何度も空を見上げました。

でもね。

自然はときどき、そんな僕らに“優しいいたずら”もしてくれるんです。

ふと畑の端を歩いていたら、

見覚えのあるギザギザの葉っぱが風に揺れてる。

「おおっ、これはもしや……!」

なんと、去年の落ちこぼれの種たちが、

自力で発芽して勝手に成長していたんです。

これぞ“野生のえごま”。

なんともたくましい。

そんな姿を見たら、「今年はこれで十分」と思えてきました。

🌾 一本一本、丁寧に手刈り

自然に生えたえごまは、列もそろっていなければ高さもまちまち。

でもそれがまた可愛いんです。

一本ずつしゃがみながら電動ハサミで切っていく。

しゃがんでは切り、立っては束ね、またしゃがむ。

腰にくるけど、心は不思議と穏やか。

風の音と、鳥の声と、遠くの山の稜線。

「これぞ農業の原点だなぁ」と思える瞬間です。

刈り取ったえごまは乾燥が進んでいて、触ると“カサカサッ”といい音。

茎を揺らすと、黒い実がポロポロと落ちていきます。

これが、健康食品でおなじみの「えごまの実」。

手のひらにのせると、小さいのに存在感があるんですよ。

まるで“努力の結晶”みたいにキラッと光って見えます。

🚜 脱穀から選別までの地味だけど大事な工程

次は脱穀機の出番!

赤い機械に刈り取ったえごまを入れていくと、

「ガタゴトガタゴト…」というリズムとともに、

枝と実が勢いよく分かれていきます。

この音を聞くと、なぜかワクワクしてしまうんです。

農家にしかわからない“収穫の音フェチ”ですね(笑)

脱穀が終わったら、今度は手作業でふるいにかけます。

大きなゴミを取り除いて、

細かな塵を唐箕(とうみ)で風に飛ばす。

昔ながらのやり方ですが、これが意外と楽しい。

風の強さで粒の動きが変わるから、

「お、今日は北風で調子がいいな!」なんて

一人で実況中継を始めてしまいます。

こうして残った黒い粒たちは、

まるで小さな宇宙みたいに光を反射して、

「よくここまで頑張ったね」と言いたくなるほど。

☀️ 天日干しと太陽の力

ふるいと唐箕を終えたえごまは、最後に天日干し。

シートに広げて、太陽の光をたっぷり浴びせます。

この工程があるだけで、香りと保存性がぐんと上がるんです。

黒光りする粒たちを見ていると、

まるで五泉の秋そのものが詰まっているような気がしてきます。

「今年は少ないけど、ちゃんと繋がってる。」

そんな実感が湧いてくる瞬間です。

このえごまは、来年の“種”として大切に保管します。

またここから、次の季節の物語が始まるんです。

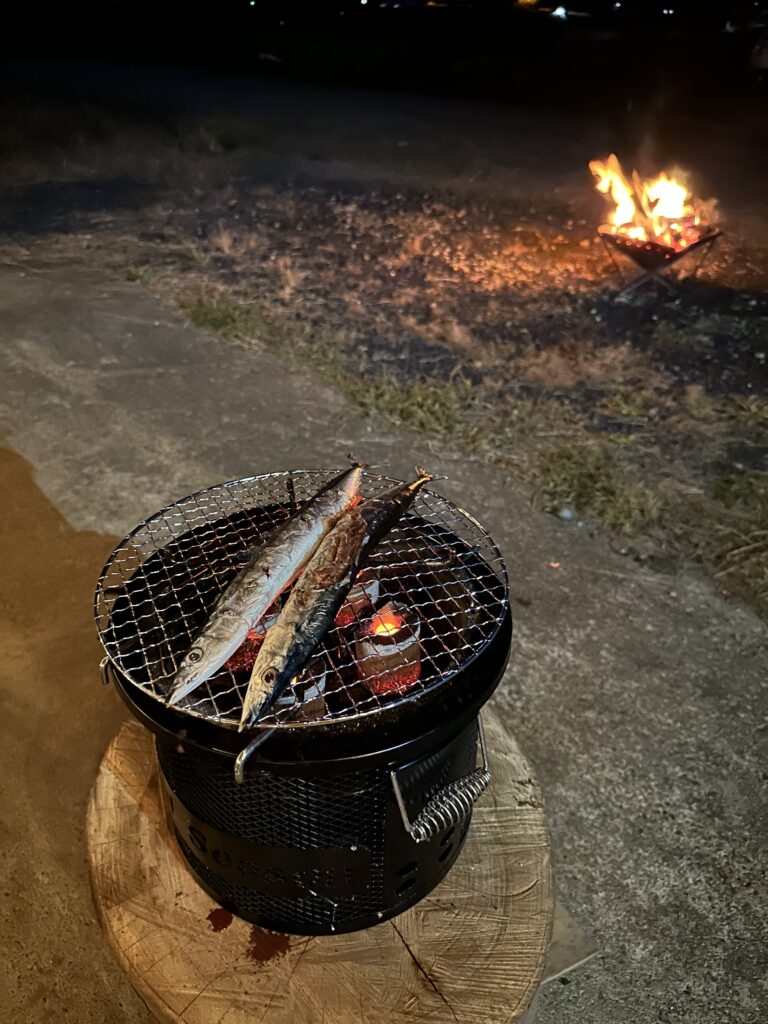

🔥 収穫後のご褒美タイム

さて、作業を終えたら、恒例の「リセットタイム」。

今日も焚き火を準備して、火をつけます。

「ボッ」と炎が上がる瞬間、

一日の疲れがスーッと消えていくような気がする。

夕暮れの田んぼを背景に、

パチパチと薪が弾ける音を聞きながらただ火を眺める。

何も考えず、ただ炎の揺らめきに心を預ける。

これが最高の癒しです。

そしてこの日の“メインイベント”は、秋刀魚!🐟

七輪でじっくり焼いて、外はパリッと中はふっくら。

少し塩をふって、一口。

うーん、秋の味覚がしみる…!

焚き火の炎と秋刀魚の煙、

そして夜空に浮かぶ星の下で食べる一口は、

どんな高級レストランにも負けません。

🌙 農業って、やっぱりいい。

夜、工房に灯る明かりを眺めながら、

「今日も生きてるなぁ」って感じる。

収穫が少なくても、手間がかかっても、

こうして自然と向き合っていられることが幸せなんです。

農業は“結果”より“過程”。

うまくいかない年も、全部が学び。

えごまが全滅しても、心まで枯れることはありません。

むしろ、「また来年が楽しみだな」と笑っていられる。

🌱自然に教えられ、

🌾風に励まされ、

🔥火に癒やされる。

そんな一日を過ごせることに、心から感謝。

さあ、明日も田んぼでがんばるぞ!

コメント